-

- 2023/05/23

- 100枚からの小ロットでオリジナルビニール袋を注文できる!おすすめポリ袋商品を紹介

-

- 2023/05/23

- 小判抜きのポリ袋をオリジナルで早く安く注文する方法

-

- 2023/05/23

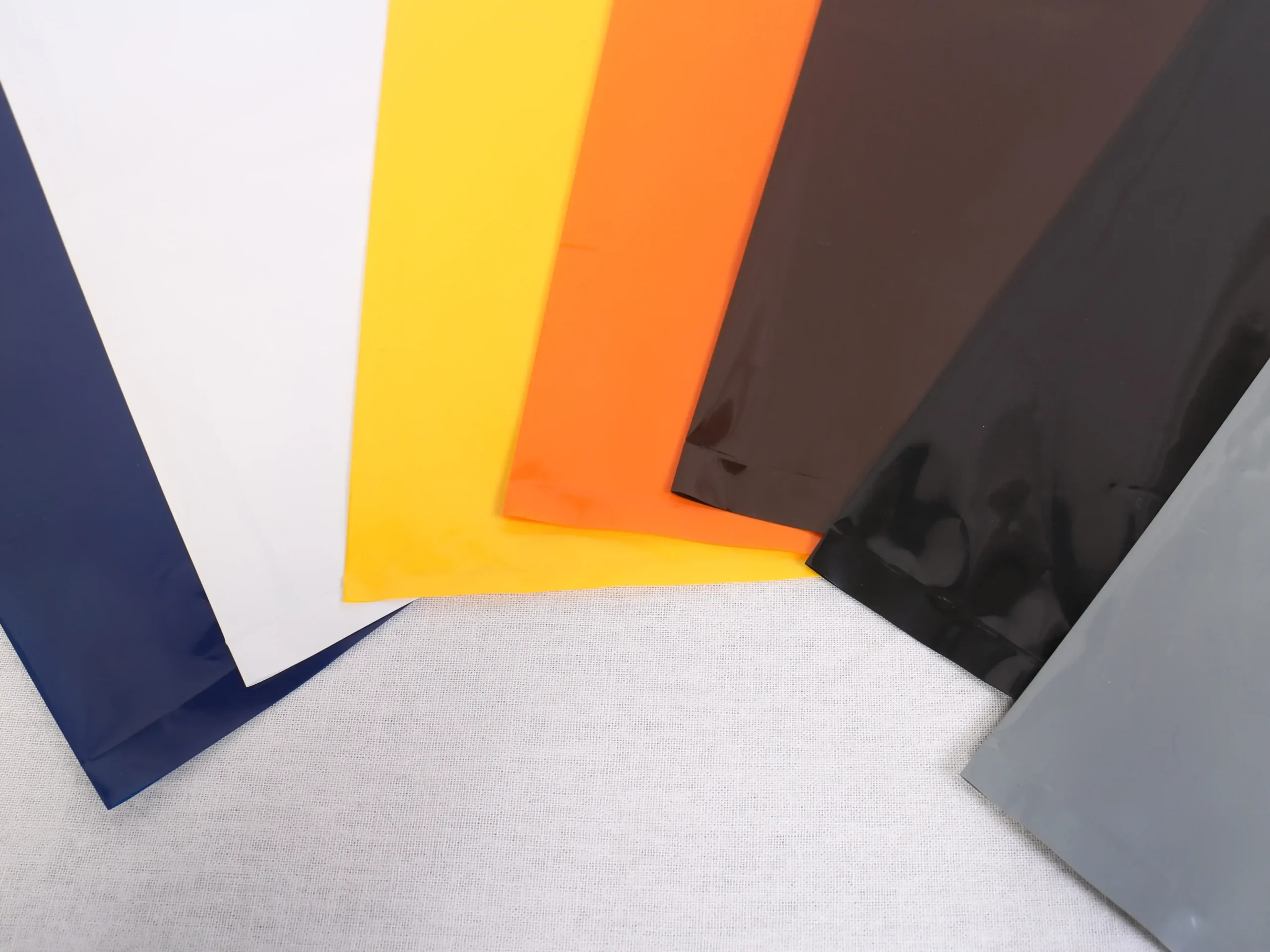

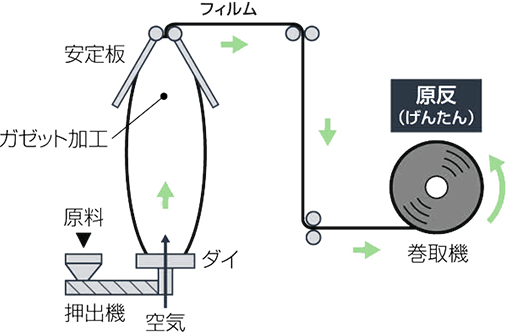

- ビニール袋の素材とは? ポリ袋との違い、見分け方についても解説

-

- 2023/05/23

- ポリ袋のデザインデータの作成をしながら、llustratorの使い方を覚えよう

-

- 2023/05/23

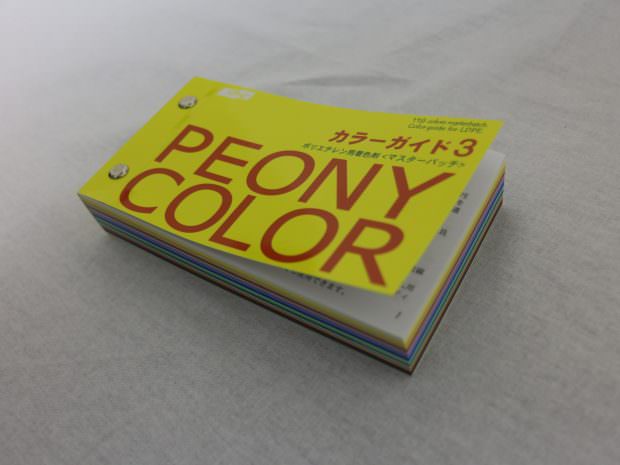

- ポリ袋の厚さは、それぞれどう違う? 比較検証してみました!

-

- 2023/05/23

- ロゴ入り袋を注文する際の選び方を解説